毎年12月に研究会でお台場産総研に来ているのですが、実は日本科学未来館のAIスーツケース、まだ見たことがありませんでした。そんな中、ようやく先週ハンガリー人の知人と行く機会があったので体験することができました。

この手の「盲導犬ロボ」的なものはもう何十年も前から研究ネタにされてきているわけですが、PCの小型化やセンサの高性能化、モーターの効率化など色々な技術的な発展があって実現されているというのが第一印象です。どーんと上に乗っかったLiDARと、予想より小型のPC筐体、そしてバッテリーが入れられたケースはもちろん荷物を入れるスペースはないのですが(笑)何より驚いたのは「使っていて目立たない」ことです。

博物館や科学館の中でスーツケース..というより大きさ的にはキャリーケース、を持って歩くというのは実際には奇妙です。しかし、「そういう人が歩いていて」も、それほど注目は集めません。体験中も、他の来館者にじろじろ見られることはありませんでした。ロボットや犬(もしくは猫?)といった外観ではなく、あえてキャリーケースにしたセンスに改めて感動した次第です。

関連してソフトウェア的に面白かったのは、人の集団が前に居て通路が狭くなっている時には進まないことです。ひたすら待ちます。これについては目立たないことが逆効果?で、多分「白杖を持っていたらすぐにどいてくれる方々」も、気づかず通路を塞ぎ続けてしまうわけでして、どちらが良いということではないのですが小さな発見でした。

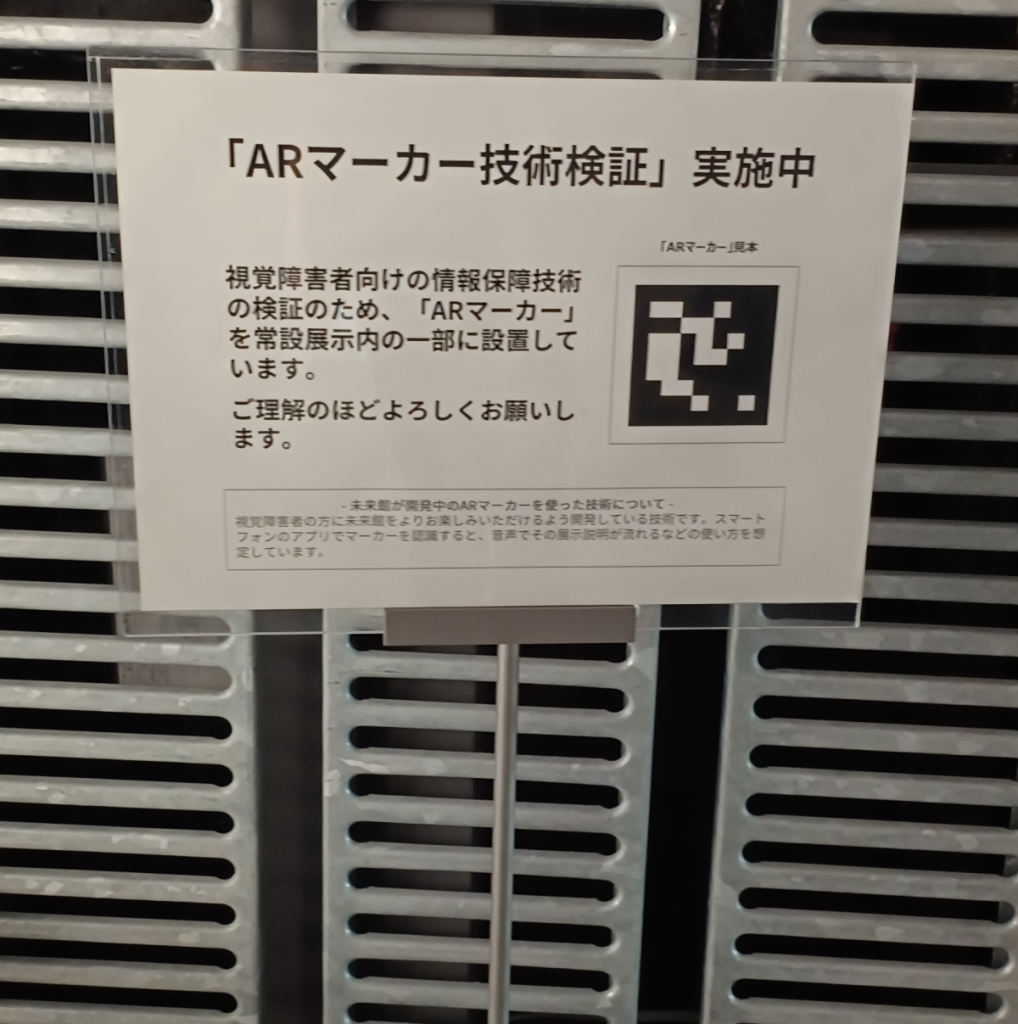

また、ある展示スペースにはARマーカーが貼ってあったのですが、これは独自

サーバーを立てて、マーカーに対応した音声案内をスマホアプリで提示してくれるようなシステムとのことでした。残念ながら試験運用で、その日は稼働していなかったのですが、ARマーカーを使っている理由は「遠くから識別しやすいオープンプラットフォームだから」ということです。あえてQRコードにテキスト情報やURLを入れるというようなことをしないあたりが良いですね。QRコードだと近づけないと読み取れませんが、ARマーカーなら大丈夫そうです。

コメントを残す