今年もヒューマンインタフェースシンポジウムで研究会ワークショップを実施することにしました。現在サポートページを本サイトに作っているところです。

SIGACIのワークショップは、2015年のはこだて未来大学のシンポジウムから毎年行ってきています。せっかく学会に参加しても他大学の学生さんたちと交流できないのはもったいないなぁ、という思いから学生交流を目的として続けていますが、2016年からしばらくはハードウェア工作ネタにシフトしました。

スタート当初は「ハードウェアにちょっと手を出してみるワークショップ」ということで加速度センサを使ったワークショップ。岡山県立大の石井先生のところの学生さんや新潟大の渡辺先生のところの学生さんたちが参加してくださいました。学生さんたちによってワイヤの使い方が異なり、性格が出ていたのを思い出します。

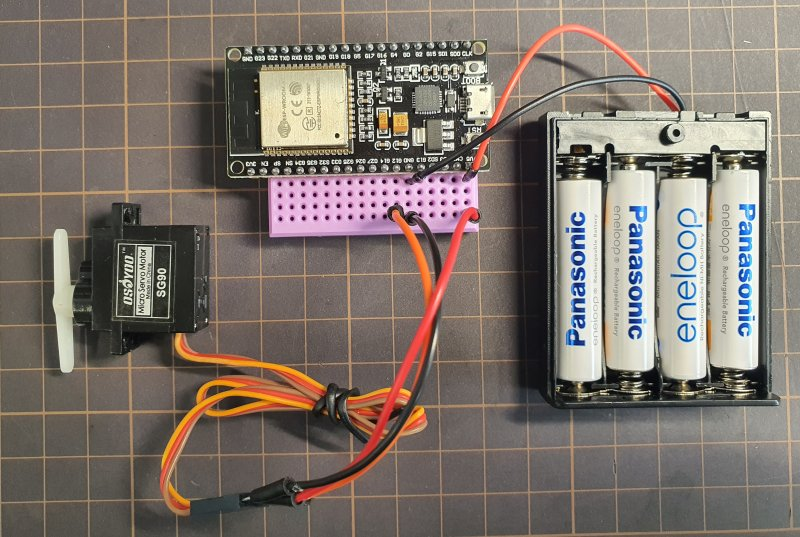

2017年、大坂工業大学の時は「ハードウェアにもっと手を出してみるワークショップ」。ESP8266とスマホの通信をやりました。かなりお土産としては良いモノだと思っていたものの、当日まで参加者が集まらずに大会長まで参加してもらったりしました。

2018年、筑波大でのシンポジウムは幹事も担当しつつ、ワークショップも頑張って続けました。「ハードウェアと戯れるワークショップ」というタイトルで、スピーカーを接続したArduinoでシンセサイザーみたいなものを作ったように記憶しています。近場ということで、本学の学生にも参加してもらった回でした。

2019年の同志社開催シンポでは、ワークショップではなく講習会「ハードウェアスケッチ」の方にジョイント参加させてもらいました。小林茂先生の講習会で、ネットワーク上でのスケッチなど体験させて頂きました。

コロナ直撃の2020年はシンポジウムではなく「コロキウム」という形での開催でした。ワークショップはZoomでの開催となりハードウェアネタではありませんでしたが、色々な方をお招きして良いお話が聞けました。

昨年2021年は工学院の田中先生に音頭を取ってもらって、オンラインの「研究室見学」を実施しました。学生さんたちのレポートが、現場感があってよかったです。

というわけでしばらくぶりのハードウェアワークショップ。無事実現できることを願っております。