前から気になっているのですが、トイレ前の触図の凡例にある「入れない所」もしくは「入れない場所」について。どこで誰が決めた表現なのか興味があります。JISの例で「非通行部分」となっているのは読んだことがあります(「JIS規格として発行される触知案内図表示法の概要について」)が、「ハイレナイトコロ」と書かれると何ともモヤモヤ。

確かに入れないところではあるのですが、柱や壁に対して言われると少し違和感…そもそも入ろうとはしていないし…いや、ホグワーツへの道かもしれませんが…

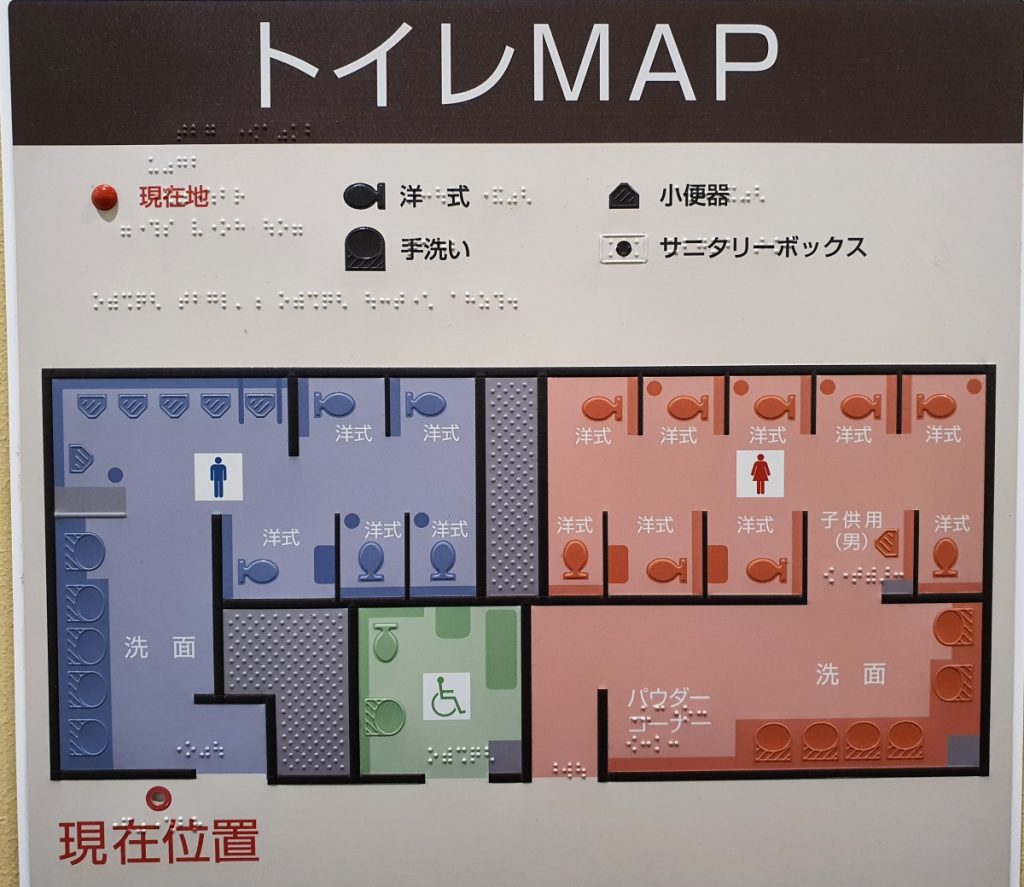

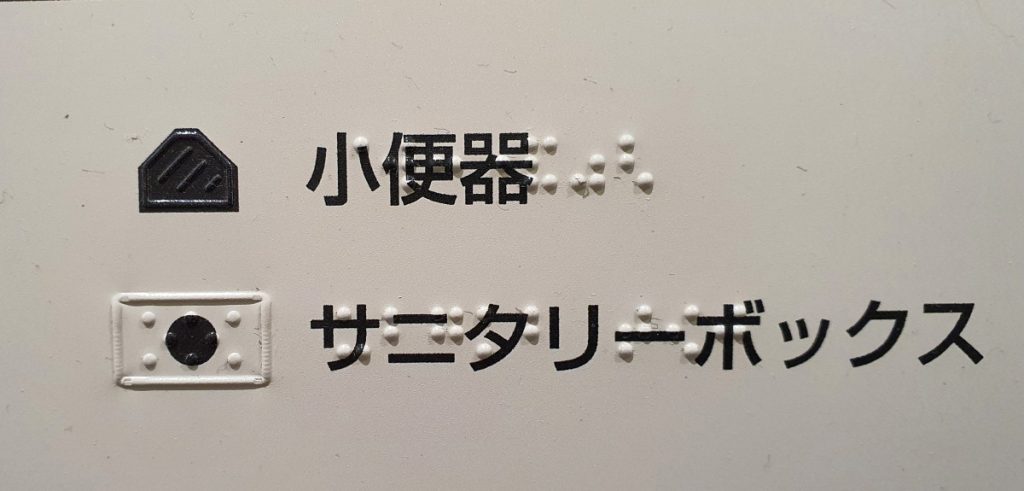

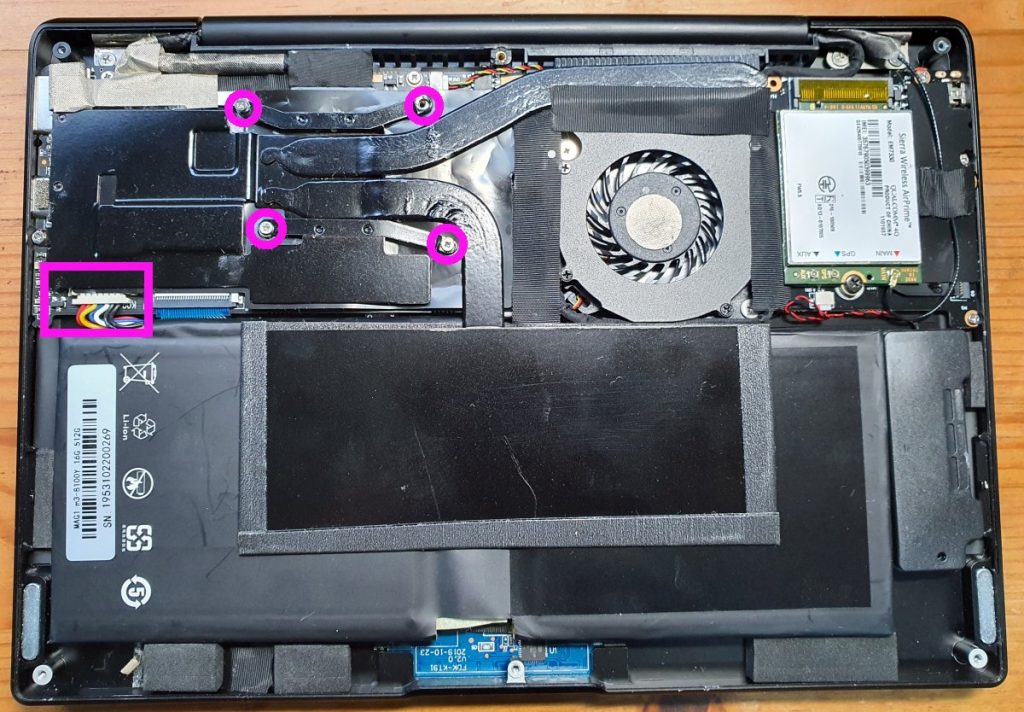

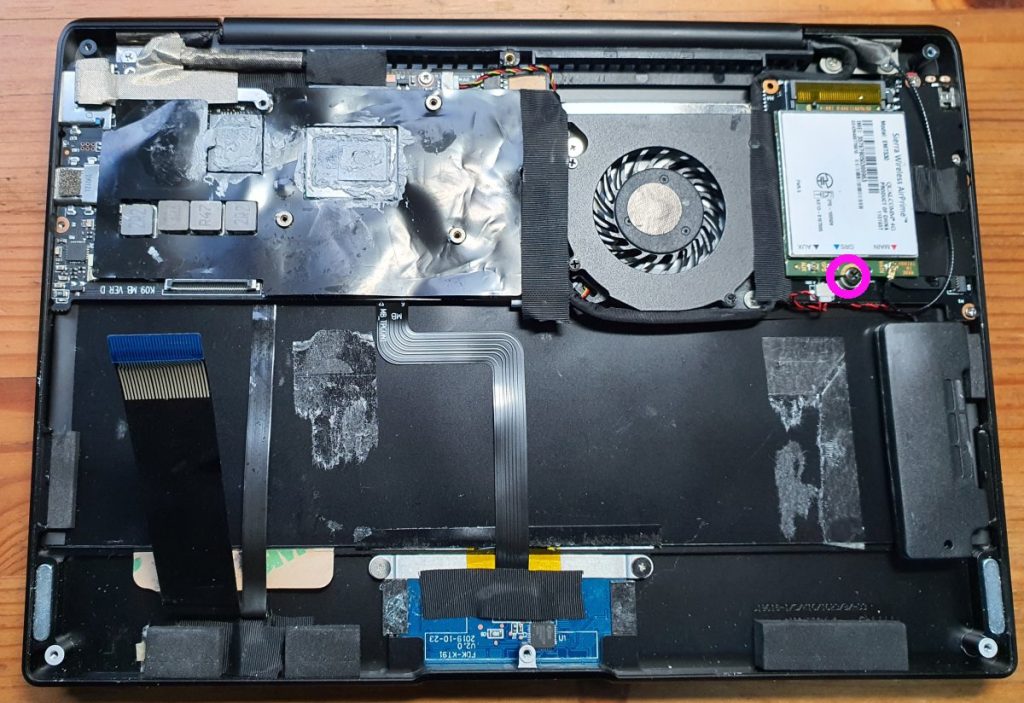

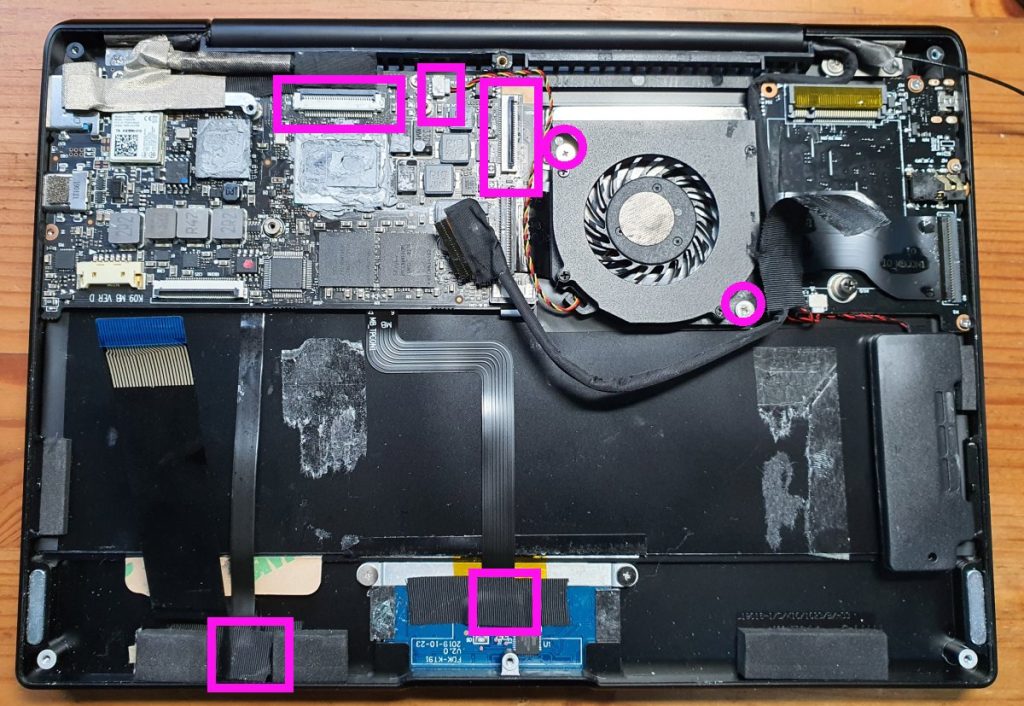

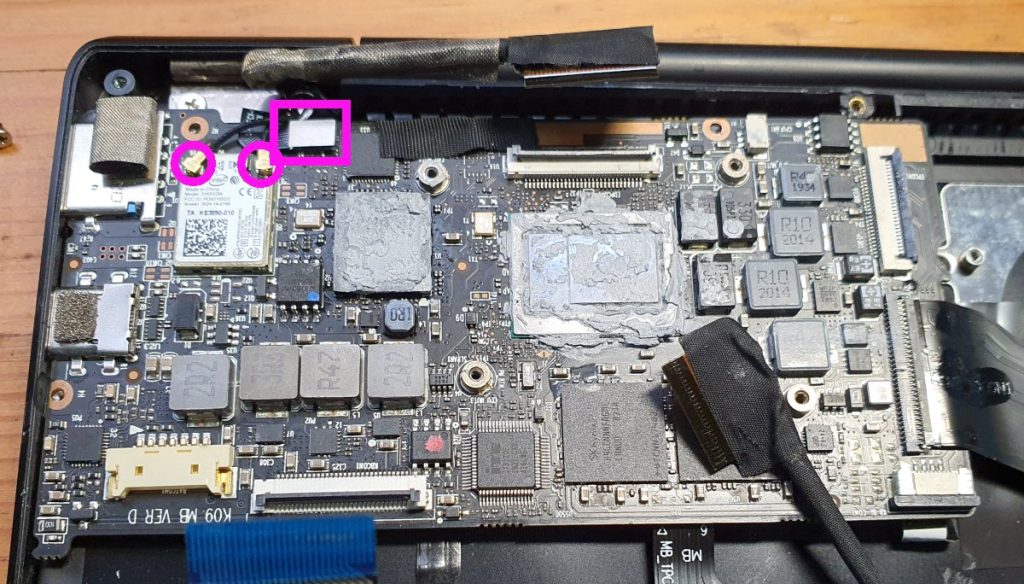

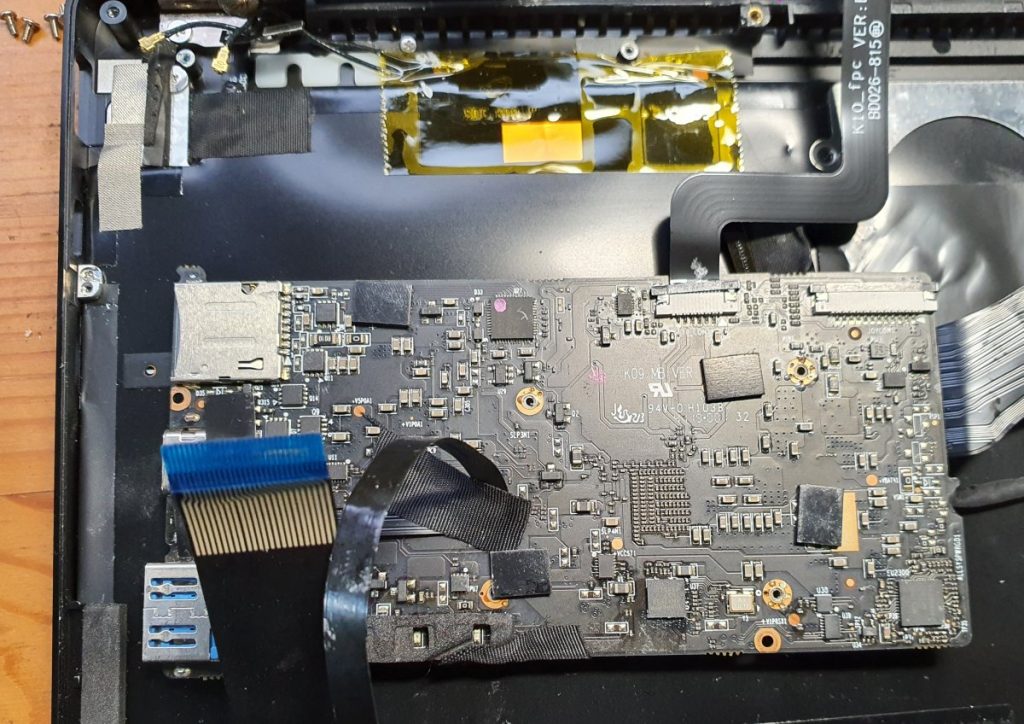

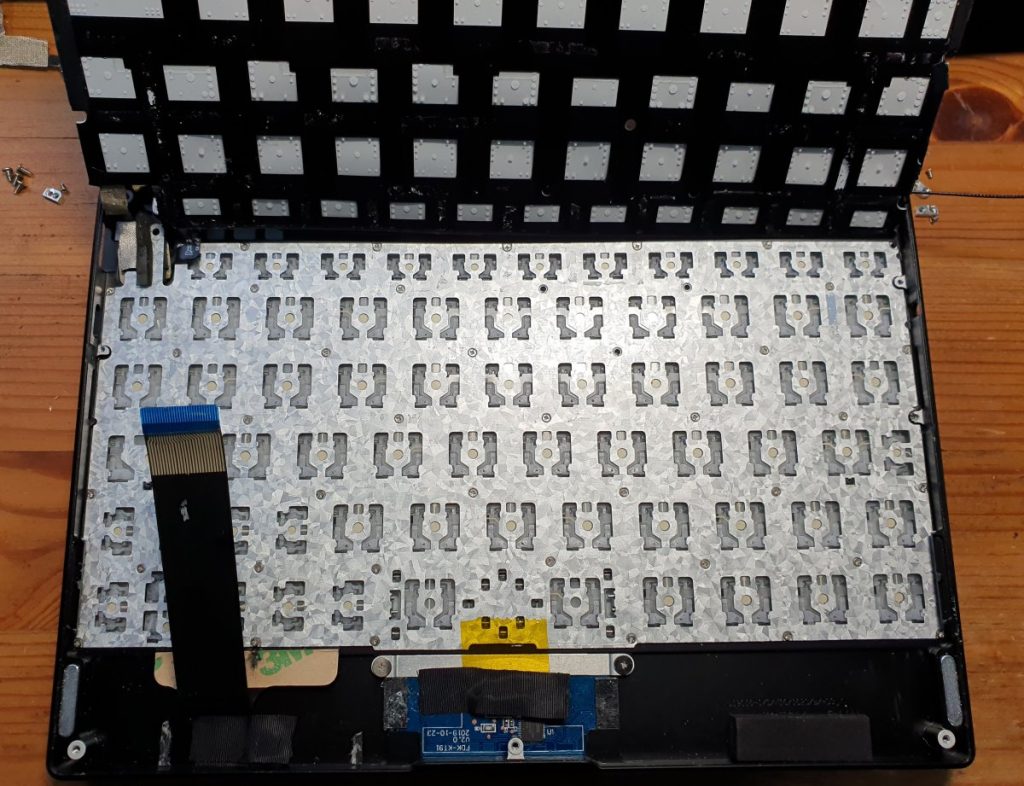

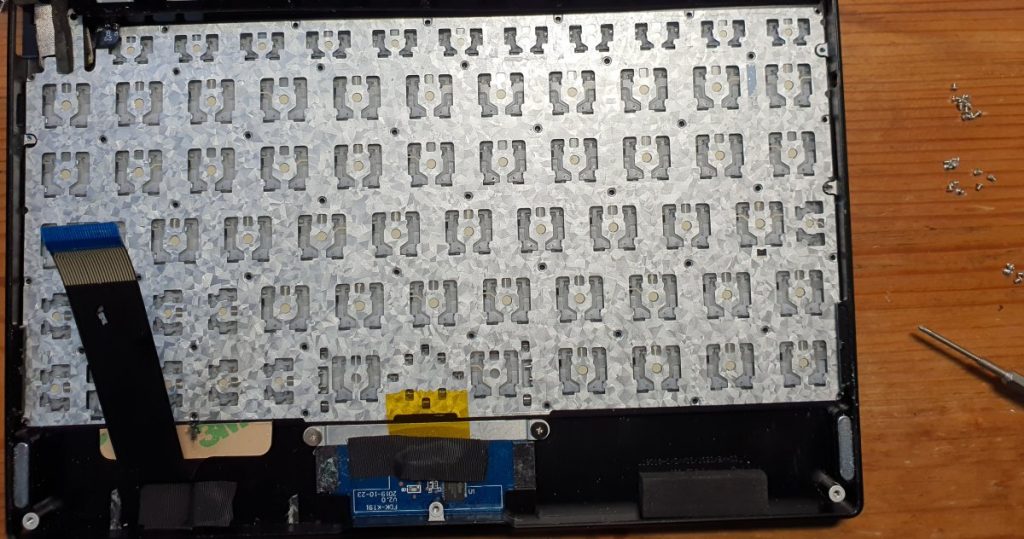

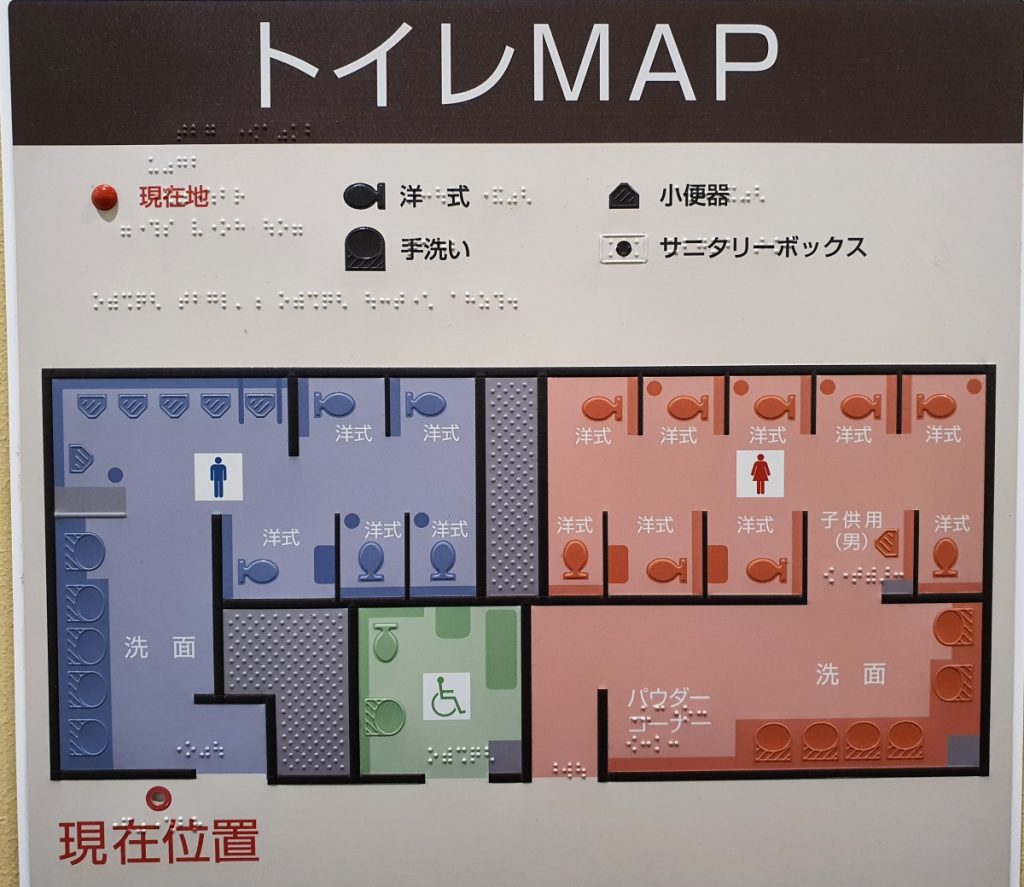

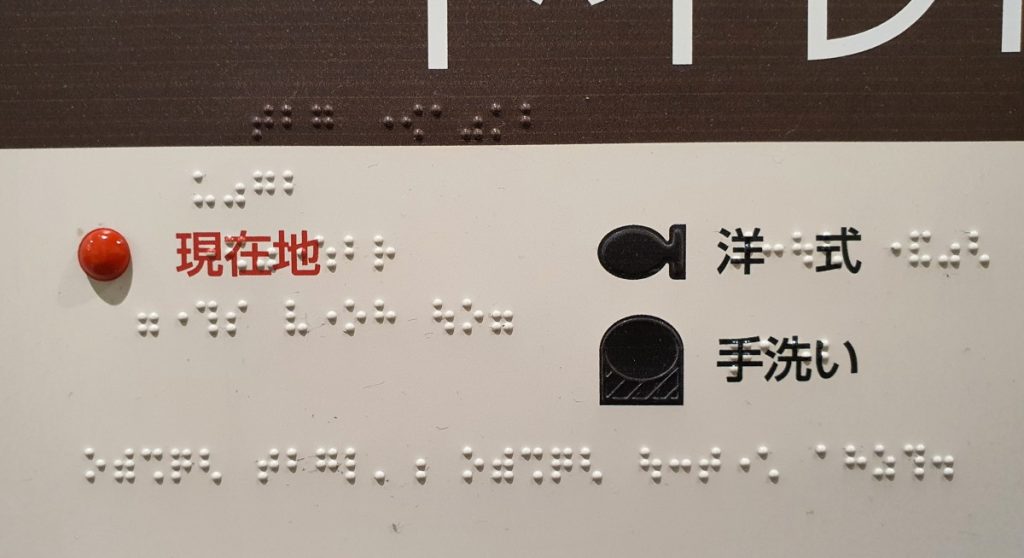

写真は近くのショッピングモールのトイレ前触図です。

さて、本題の凡例を見てみますと:

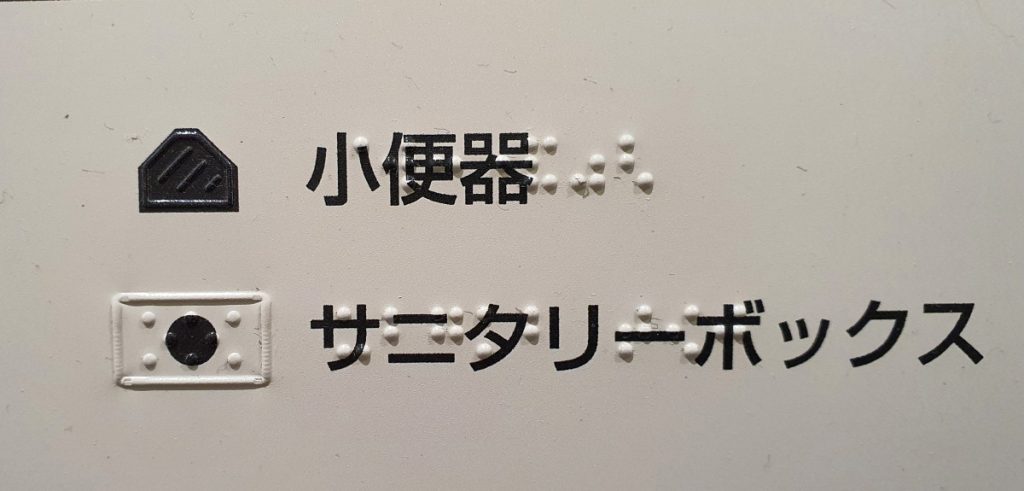

小便器は「しょーべんき」ですが、サニタリーボックスが「はいれない ところ」になっています。ちなみにサニタリーボックスは墨字で黒い丸で表していて、個室にいくつか設置してあるところと設置していないところがあります。見える人は事前にサニタリーボックスのある個室が分かるようになっていますが、触図にはサニタリーボックスを表す突起はなくて、代わりに「はいれない ところ」を示すドットパターンが示されているというわけです。このあたり、情報保障的には同じ情報ではないという点も考えさせられますが、個人的に気になっているのはこの「はいれない ところ」という表現です。いつ頃どのようにして決まったのか知りたい…

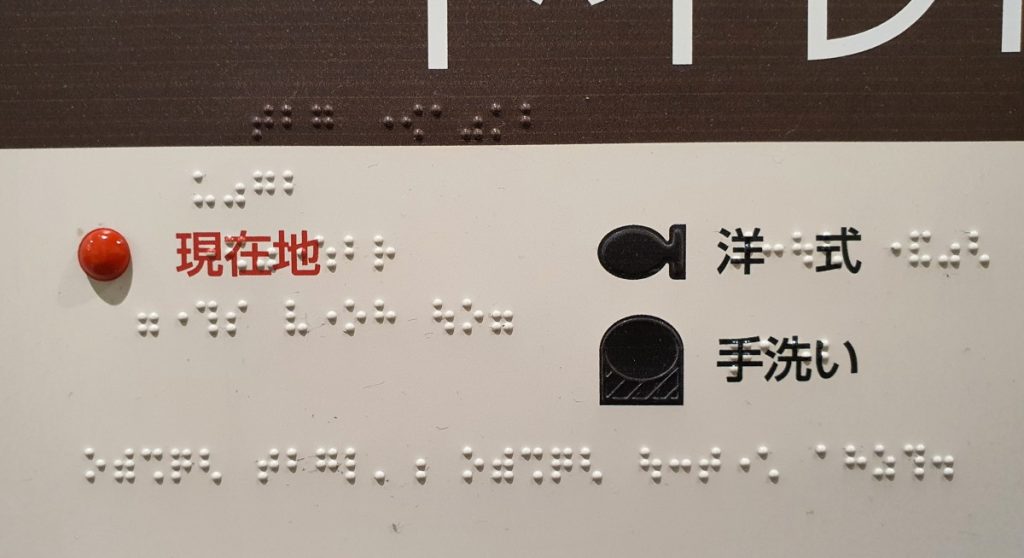

続いて左上を見てみると「トイレMAP」の下には「といれ ごあんない」とあります。洋式トイレは墨字が「洋式」だけですが点字は「よーしき べんき」となっていて「小便器」との対応が取れている印象です。手洗いはそのまま「てあらい」ですね。手洗いや小便器は、下が壁側になるような凡例となっていました。最後に「たもくてき といれには、たもくてき しーとが あります。」と書かれていました。一瞬何が言いたいのか悩みますが「多目的シート」の意味を知っていれば重要な情報です。

多分サン工芸さんの触図だと思いますが、最近は現在地が分かりやすいように少し高い突起の半球になっていることが多いですね。このトイレMAPは「はんれい」のすぐ下に「げんざいち」があり、更に「『ずの ひだり した』」という説明も加わっているため現在地を探しやすくなっています。

ただ、細かい点ですが墨字だと凡例が「現在地」、地図表示が「現在位置」になっているのはちょっと気になりました。そしてこの写真では肝心の現在位置表示の半球が抜けちゃっているのが一番問題だったり…(-_-;

速やかにインフォメーションセンターに連絡しておきましたが、直してくれるでしょうか。

一方、卒業生にこの話をしたら「あまりトイレの前の触図は触りたくないので(よく知りません)…」という答えが返ってきました。ううむ。不特定多数が触る可能性のある公共施設での触図、スマホのようなパーソナルデバイスでうまく解決できる枠組みがあると嬉しいですね。